我的导师王军茹:从模仿到独立,走上她铺就的成长阶梯

有人说,研究生生涯是一段从迷茫到坚定的旅程。而在这段旅程中,最幸运的事,莫过于遇到一位值得信赖的导师。对我而言,王军茹老师就是这样一位让我受益终生的引路人。从最初对科研一知半解,到如今能够独立思考、发表论文,王老师始终在我身边耐心指导、悉心鼓励。她不仅教会我如何做科研,更教会我如何做人。她的严谨、负责和温暖,不仅塑造了我对学术的理解,也深深影响了我的人生方向。

学术严谨,细致入微

刚入学时,我对研究方向尚处于一知半解的阶段,面对复杂的文献资料与前沿课题,常常感到力不从心。王老师并没有急于要求我们立刻拿出成果,而是耐心引导、逐步推进。她亲自带我们梳理研究脉络,逐篇拆解文献,手把手教我们如何从文献中提取核心观点,如何挖掘其中的创新点。

在论文写作过程中,王老师总是仔细修改每一页草稿,哪怕是一个措辞不当的词语或一个格式有误的公式,她都一一指出,毫不马虎。有时一篇摘要,她会反复修改多次,直到措辞精准、结构清晰。她常说:“论文写作是严肃的表达,每一个字都要经得起推敲。”正是这份执着与严谨,深深影响了我,使我在科研道路上不断提升自我要求。

对于组内每位学生,王老师始终坚持“一对一指导”的原则。无论是实验方案的讨论、代码逻辑的梳理,还是模拟结果的优化分析,她总是愿意抽出时间耐心指导。王老师从不吝啬分享自己的思考方式与经验总结,而是用“传授而非灌输”的方式,引导我们独立思考、逐步成长。

因材施教,助力成长

王老师始终坚信,每一位学生都是独一无二的,需要因材施教、量身培养。我们实验室的一位师弟,本科是土木工程专业,跨专业攻读自动化硕士,刚进组时自动化知识储备相对薄弱。面对这样的情况,王老师没有急于分配课题任务,而是建议他在研一阶段课余时间进入一家自动化企业实习,将理论学习与实际应用相结合。这一实践安排让师弟迅速掌握了PLC控制、PCB电路板等基本知识和技能,也帮助他在后续的课题研究中顺利“追赶”上来。

对于我自己,导师也会根据我在算法方面的兴趣和优势,安排我参与多机器人路径规划与任务分配相关研究。在她的鼓励下,我尝试改进算法框架,引入多策略优化机制,并完成了独立仿真验证。每一次头脑风暴后,王老师都会认真记录我提出的想法,并和我反复讨论其可行性,这种尊重与支持极大地提升了我的科研自信。

亦师亦友,温暖同行

除了在学术上的严谨和高标准,王老师在生活中更是一个温暖的人。她总能第一时间察觉我们的情绪波动与压力来源,在关键时刻给予安慰和指导。她认真倾听我们关于论文投稿、迷茫未来的焦虑,给予鼓励;她会在中秋节时提前为我们准备月饼;她会在流感爆发期间时刻关注我们的身体健康;她会在冬天考试前嘱咐我们注意保暖、合理安排复习节奏……

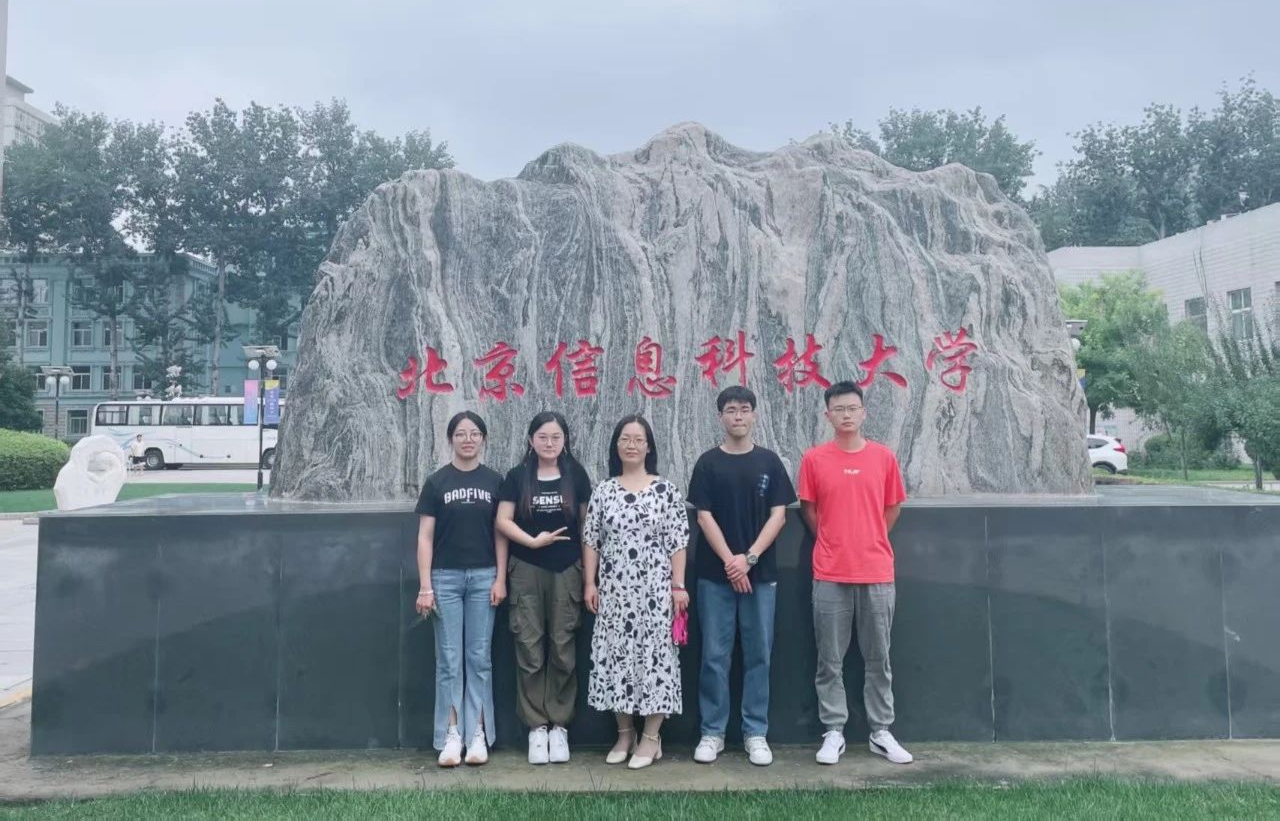

此外,我们实验室热烈、欢快的氛围也离不开王老师长期营造的“互助共进”学习氛围。她经常常常带我们一起聚餐、聊天,常常在节假日组织团建活动。实验室像大家庭一样的和谐氛围,让我们在科研之余收获了深厚的友谊与归属感。

如今,我已逐渐从科研“小白”成长为能独立完成实验的研究人员。每当我站在展示板前汇报课题成果时,我都能清晰感受到自己被王老师一点一滴雕琢过的科研素养与表达能力。在她身上,我看到了真正科研工作者应有的责任感、探索欲与人文情怀。未来无论走到哪里,我都愿以她的言行为榜样,做一个心中有光、脚下有路的科研工作者。

供稿:张智早

供图:张智早